Сборник содержит материалы международной научной конференции Девятые Римские Кирилло-Мефодиевские чтения (4—9 февраля 2019 г.), организованной Институтом славяноведения РАН при поддержке Университета г. Салерно. Доклады были прочитаны в тематических блоках: «Личность в пространстве и времени культуры: жизнь — житие Константина-Кирилла», «Текст в пространстве и времени культуры: лингвистическая рефлексия «до» и «после» Грамматики Мелетия Смотрицкого», «Славянская письменность Х1-ХУП вв.: грамматика в тексте», «Новое о старом»: современные исследования славянского рукописного и книгопечатного наследия», «От средневековой книжности к литературе постмодернизма: функциональный диапазон библейского «цитатного пространства».

Библиотека

Девятые Римские Кирилло-Мефодиевские чтения. Материалы конференции (Рим — Салерно, 4—9 февраля 2019 г.). М.: Индрик, 2019. — 204 с. Тираж 300 экз.

Вуйович Н. Последний рейс из Дейтона. Переговоры за закрытыми дверями / пер. А. А. Силкина; введение и примечания Г. Н. Энгельгардта. М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2019. 200 с. Тираж 500 экз.

В книге приводятся свидетельства очевидца переговоров, происходивших в 1995 году в американском городе Дейтоне и положивших конец гражданской войне в Босниии Герцеговине и первому этапу югославского кризиса (1991-2001). Заключенный в Дейтоне мир стад важным рубежом для сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман), для постюгославских государств, всего балканского региона, Европы и мира в целом. Книга является ценным источником для понимания позиции руководства СРЮ/Сербии в тот период и сложных процессов, повлиявших на складывание новой системы международной безопасности.

Славянский мир в третьем тысячелетии. 2018. № 3-4. Выпуск 13. М.: Институт славяноведения РАН, 2018. 262 с.

Очередной выпуск журнала включает статьи и материалы по актуальным проблемам истории, истории культуры, литературы и фольклора, этнолингвистики славянских народов и их соседей. Хронологический охват материалов — от Нового времени до современности. В выпуске представлены статьи исследователей из России, Венгрии и Словении.

Кочегаров К. А. Украина и Россия во второй половине XVII века: политика, дипломатия, культура. Очерки. М.: Квадрига, 2019. 424 с. Тираж 600 экз.

Книга представляет собой собрание очерков, объединенных общей проблематикой русско-украинских отношений второй половины XVII века, написанных автором в последние несколько лет. Большая часть из них ранее не публиковалась либо подверглась значительной переработке при подготовке издания.

Очерки сгруппированы по двум разделам. Первый посвящен внешнеполитическим аспектам и охватывает различные сюжеты борьбы за украинские земли между Речью Посполитой, Россией, Крымским ханством и Османской империей. Отдельные проблемы интеграции Украины и России затрагиваются во втором разделе. Открывается он очерком, посвященным осмыслению украинской элитой истории Древней Руси в 50-80-х гг. XVII в. Также в центре внимания автора оказались практически неисследованные сюжеты о пребывании в России такого известного казачьего вождя как Петр Дорошенко, и контактах с Украиной Аптекарского приказа.

Книга предназначена для специалистов, а также для всех, интересующихся историей России и Украины.

Deutschland und die Sowjetunion 1933–1941. Dokumente aus russischen und deutschen Archiven. Bd. 2: Januar 1935 – April 1937. Berlin; Boston: Walter de Gruyter, 2019.

Hrsg. von Sergej Slutsch und Carola Tischler unter Mitarbeit von Lothar Kolm

Teilband 1: Januar 1935 – Dezember 1935.

Teilband 2: Januar 1936 – April 1937.

Отношения между Германией и Советским Союзом в первой половине ХХ века наложили большой отпечаток на дальнейшую историю, прежде всего Европейского континента. Четырехтомное документальное издание «Германия и Советский Союз 1933–1941» – совместный германо-российский проект, осуществляемый под патронажем Совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений, открывает новые возможности для исследования этого периода. 2-й том охватывает период с января 1935 г. по апрель 1937 г., характерными чертами которого явились, с одной стороны, возраставшее противостояние в политической и идеологической областях, а с другой – сохранявшаяся обоюдная экономическая заинтересованность. Столь своеобразное переплетение конфронтации и взаимозависимости впервые представлено в томе как на основе многочисленных российских и немецких архивных документов, так и уже опубликованных ключевых документов, освещающих в совокупности двусторонние отношения в дипломатической, экономической, военной, культурной и научной сферах.

Россия и Венгрия на перекрестках европейской истории. Выпуск III: сборник научных статей. – Cтаврополь: Изд-во СКФУ, 2018. – 201 с.

Третий выпуск альманаха посвящен актуальным проблемам истории России, Венгрии и взаимоотношениям двух стран. В альманах вошли материалы исследователей из России, Венгрии. Издание предназначено для научных работников, преподавателей, аспирантов

и студентов гуманитарных специальностей, для всех интересующихся историей России и Венгрии.

Зализняк А. А. Прогулки по Европе. М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2018. 272 с., илл. ISBN 978-5-4469-1350-3.

В книгу вошли записки и фотографии из путешествий разных лет по странам Европы, прежде всего по Франции и Италии. Отобранные автором в 2004 г. дневниковые записи, выдержки из писем и воспоминания охватывают два разделенных большим перерывом периода — 1956–1957 гг., когда А. А. Зализняк, будучи студентом филфака МГУ, провел год во Франции, и 1988–2003 гг., когда, после падения «железного занавеса», автор совершал регулярные поездки в Европу, читая лекции, встречаясь с друзьями и просто путешествуя. Написанная с исключительной свободой и стилистическим блеском, книга представляет собой увлекательнейшее чтение, по-новому раскрывая многогранную и притягательную личность выдающегося лингвиста.

Стазама славистике. Зборник радова објављених у Политици у циклусу У сусрет Конгресу слависта, фебруар–август 2018 / уредила Рајна Драгићевић. Београд: Савез славистичких друштава Србије, 2018 (Београд: Чигоја штампа). — 174 с.

У Београду је од 20. до 27. августа 2018. године одржан XVI међународни конгрес слависта. XVI међународни конгрес слависта у Београду добио је највећу медијску подршку од дневног листа Политика. Пуних шест месеци, од фебруара до августа, Политика је објављивала текстове о конгресу, славистици и славистима. Текстове су писали угледни домаћи и страни слависти. Скоро сви текстови се, уз сагласност аутора, објављују у овој књизи.

Уређивачки одбор: проф. др Бошко Сувајџић, проф. др Петар Буњак, проф. др Вељко Брборић, проф. др Рајна Драгићевић, доц. др Далибор Соколовић.

Рецензенти: проф. др Елена Г. Лукашанец (Белорусија), проф. др Ирена Страмљич Брезник (Словенија), проф. др Александар Милановић (Србија).

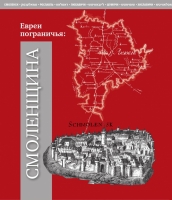

Евреи пограничья: Смоленщина / Отв. ред. С. Амосова. – М., 2018. – 336 с

Настоящий сборник отражает результаты полевой и исследовательской работы в рамках проекта Центра «Сэфер» и Института славяноведения РАН по этнографическому, эпиграфическому и архивному изучению истории еврейской общины Смоленского региона. Проблематика сборника весьма широка, общим знаменателем для ее разнообразия служит географический принцип. Исследования исторического, правового, демографического, этнографического характера объединены тем, что относятся к одному региону, традиционно именуемому Смоленщиной. Составляющие сборник статьи и материалы в целом представляют объемную картину исторического и культурного развития еврейской общины и межэтнических отношений в изучаемом регионе. В сборник вошли статьи исследователей из России, США и Израиля.

Гимназия в лицах. Первая русско-сербская гимназия в Белграде (1920-1944) / А.Б. Арсеньев, М.Л. Ордовский-Танаевский. В двух книгах. Белград: Архив Сербской Православной Церкви: Центр российских и восточно-славянских исследований им. Мирослава Йовановича Философского факультета Белградского университета; Москва: Институт славяноведения Российской академии наук, 2018 (Београд: МИА принт). 638 стр. Тираж 200 экз.

Своеобразная памятка о гимназии, в которой в течение четверти века обучалась и воспитывалась русская молодёжь в Сербии. Авторы-составители собрали, восстановили и в оригинальной форме представили сотни судеб русских людей вне России, как самих гимназистов, так и их педагогов. В книге показано, как сложилась жизнь молодых русских, эмигрантов поневоле, в суровых обстоятельствах и последствиях Второй мировой войны, как и чем они жили духовно, кем стали с годами и как сохранили себя русскими, рассеявшись по всем континентам планеты.

Книга - уникальный памятник второму поколению русской Белой эмиграции в Югославии-Сербии. Она представляет интерес не только для широкого круга читателей и историков русской эмиграции, но и даёт богатый материал всем, кто занят родословными исследованиями в пределах XIX - XX веков.

Страницы

- « первая

- ‹ предыдущая

- …

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- …

- следующая ›

- последняя »